今回はディスクシステムの後期型(基盤04)の書き込みプロテクを解除する方法について解説します。

プロテクを解除するには電源基盤箇所の改造が必要です。

※場合によりドライブ側の基盤にもプロテクトがかかっている場合は記事の後半を参照。

基盤05より全然らくな解除方法です。

型番確認方法

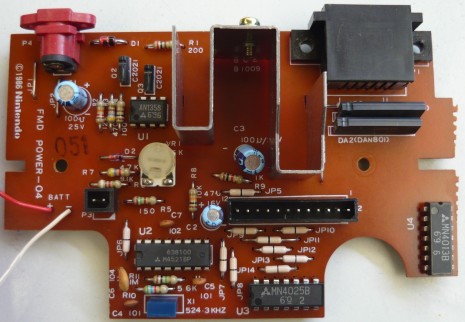

電源基盤左側にある「04」が基盤の番号になります。(表面にも裏面にも同様)

電源基盤改造方法

比較的プロテクの解除が簡単な04基盤。

ただし、若干のはんだこて技術が必要です。

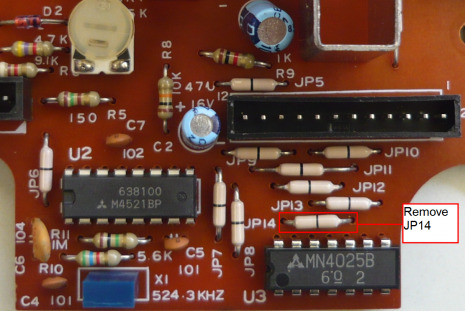

・基盤表面

JP14という箇所の抵抗パーツを外します。(両端をニッパーなどで切ってもOK)

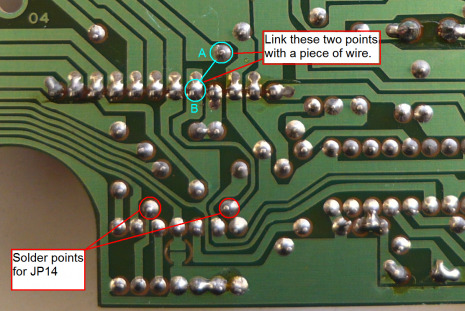

・裏面

AとB箇所をジャンパーします。(適当な線ではんだ付け)

基本的には以上でプロテクトの解除は終了です。

もし、ドライブ側もプロテクトがかかっているタイプの場合は次の項目を参照してください。

ディスクドライブ基盤改造

次に、ドライブ側の基盤のプロテクト解除方法。

これは電源基盤より難易度があっています。

必要な道具

※半田こてなどはあること前提です。

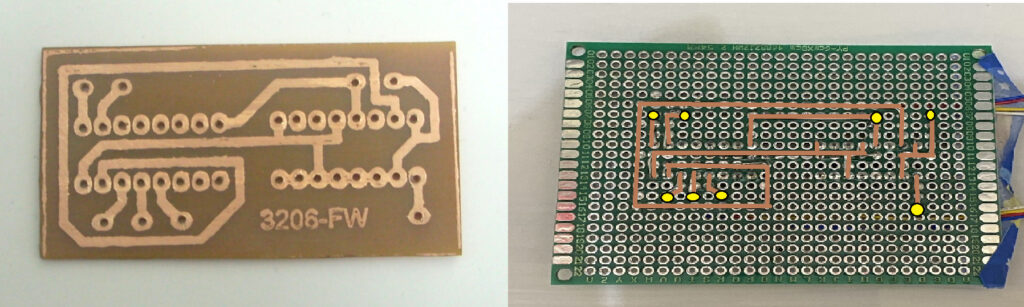

1.ユニバーサル基盤

2.スズ入り線

3.集積回路チップソケット

4.集積回路(74LS76と74LS45)※アリエクで購入

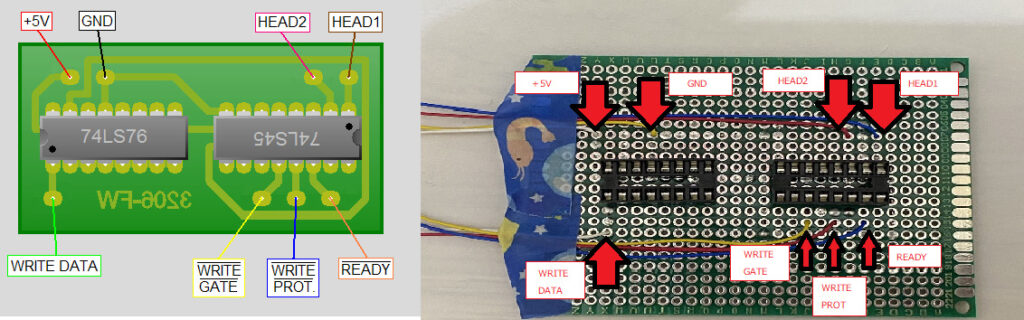

MOD基盤制作

※左画像はプリントで作る場合、右画像はユニバーサル基盤で自作する場合に参考にしてください。

画像をヒントに配線をなどを作成してください。

集積回路を載せれば完成

※右画像は集積回路のっていないですが。。。

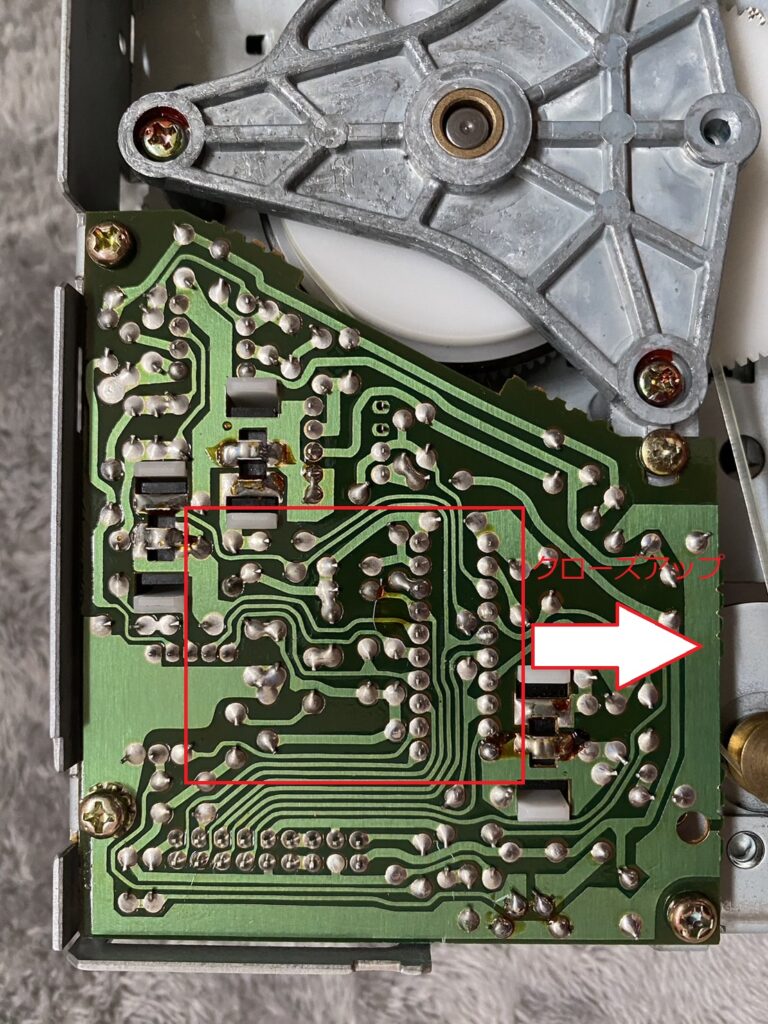

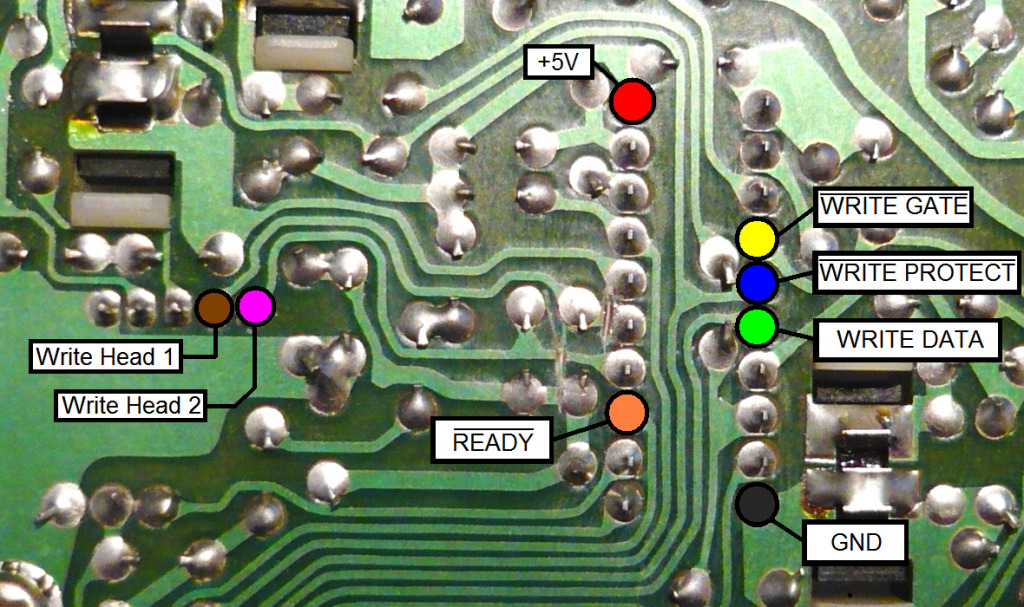

MOD基盤をドライブ基盤へ接続

1つ上の画像をヒントに、MOD基盤の各線を配線します。

最後に基盤の回路をカット(赤線箇所)します。

これですべての作業が完了しました。

あとは、元に戻してあげれば完成になります。

ディスクの書き出しにはFDSStickが必要ですが、それは別記事でまとめさせていだきます。

募集!(お願い)

製造番号と基盤の型番を結びつけるデーターを収集したいと考えています。

お持ちのディスシステムの基盤番号と製造番号を教えてください!

コメント

こんにちは。Expertといいます。

記事には74LS45を使用するとありますが、これがもう手に入りにくいので、同じLSシリーズのBCDデコーダ74LS145(ピンアサインと機能が同じで、耐圧が低い。とはいえ15vまでなら耐えられる)でも使えますでしょうか。

もしお暇がありましたらお返事頂けると幸いです

よろしくお願いします

コメントありがとうござます。

実物がありませんので必ず大丈夫ということが言えないのが残ですが、

基本的には可能なはずです。

もし、辞ししてできた場合に教えていただけると嬉しいです。